新知識革命:量化歷史重構現代金融研究

導語

大數據拓展了人類的認知👨🏿🎤,“歷史大數據”還原著經濟真相👨🏼🦲。量化歷史研究這種新方法對歷史假說💒、經濟規律等會帶來哪些意想不到的新認知呢?傳統文化背後的歷史數據秘密對金融改革又有哪些啟示呢?

一場新知識革命正在西方悄然興起🧍🏻♀️,中國學術界可能要“缺席”了🧑🦼。

20世紀70年代🚣🏽♀️,特別是80年代初期個人電腦出現後,計算機容量不斷增加,普及度顯著上升,使基於海量歷史資料的研究變得可行🧎🏻♀️;但在70年代到80年代的時間段中,這些潛力對歷史研究的影響還很有限,因為歷史檔案的電子化與數據庫化直到90年代才開始;2000年後🫧,不同類別的歷史數據庫陸續出現,並逐步形成規模🧑🏻🦱,而那時興起的互聯網熱度,又把零散的歷史資料庫方便地連在一起,開啟了“歷史大數據”時代。

時至今日🪩,無論是歷史學、經濟學,還是政治學🍒、社會學界👨🏻🦽➡️🙋,都出現了基於各國歷史的量化研究👫🏻,所研究的歷史長度🤸🏼、廣度與深度都發生了質的跳躍👠,這些量化研究快速地拓展了我們對人類過去與今天的認知👞。

然而👳🏿♂️,在過去多年裏🦛,歷史學界受過量化方法訓練的人很少,學過經濟學、政治學等社會科學的人也不多;而經濟學、政治學研究領域內✏️,了解歷史的學者也少得可憐👩🚀💆🏿♀️。所以👨🏻✈️,在過去的二十多年裏,國內歷史學與社會科學的交互研究很少,導致國內學界基本上錯過了由“歷史大數據”帶來的這場新知識革命。

香港大學馮氏基金講席教授🥹、原耶魯大學金融學終身教授、北京大學經濟學院特聘教授陳誌武在國內最早提出了量化歷史研究的概念,並在2013年與清華大學龍登高🩻、倫敦政治經濟學院馬德斌👩🏽🍳、香港科技大學龔啟聖等教授一起舉辦了第一屆量化歷史講習班。

日前,陳誌武教授與凯捷体育娱乐泛海凯捷學術訪問教授魏尚進教授,就量化歷史研究對歷史學假說的檢驗🌧、對現代經濟學邏輯和金融學發展的社會意義以及對宏觀經濟政策製定的借鑒作用,進行了深入且透徹的探討。

量化歷史不僅僅是“用數據說話”

魏尚進👰🏻♀️:

量化歷史研究不只是統計檢驗以前歷史學家提出的假說,這種新方法是否也可以帶來以前想不到的新認知?

陳誌武:

量化歷史方法並不是要取代傳統歷史研究方法,而是對後者的一種補充👩🏼🔧,是把科學研究方法的全過程帶入歷史領域。我們必須看到,1980年代之前電腦沒有普及,更沒有互聯網,那時整理歷史大數據很難,做統計回歸分析和檢驗假說也很難。

當時最大的問題是沒有計算工具,或者說所需要的統計方法超過了當時具備的數據處理能力🤌🏿🧑🏻🤝🧑🏻。一般來說,20多個觀察變量就已經很難做回歸分析了;如果觀察變量超過30個,就基本無法進行手動計算。但是,現在沒有這些問題了。

魏尚進:

這讓我想到了一個小插曲,是關於小樣本的量化歷史研究🛩。諾貝爾經濟學獎獲得者👩🏻🦰、芝加哥大學教授米爾頓·弗裏德曼提出了“現代貨幣數量論”,即通貨膨脹起源於“太多的貨幣追逐太少的商品”。政府可以通過控製貨幣增長來遏製通脹。《政治經濟學》雜誌發表的一篇小樣本量化研究的論文指出,中國是最早發明紙幣的國家,同時也是最早發生通貨膨脹的國家,並試圖通過對紙幣發行數量和通貨膨脹的關系數據的舉證,得出二者正相關的結論🦹🏿♀️。歷史上的數據非常少(僅10個左右),但這依然能證明米爾頓·弗裏德曼的理論是正確的。

陳誌武✶:

起初,歷史研究中的“量化方法”很簡單,差不多就是“用數據說話”👨🔬,加上圖表和一些普通的統計指標,比如均值🫷🥕、方差和相關系數。由於經濟研究比任何其他學科都更依賴數據,所以經濟史最早引進量化方法☞。美國經濟史學會於1940年成立,標誌著經濟史從其他學科獨立出來👨👨👧。但由於當時大多數經濟史學家出身於歷史學↘️,他們對經濟學和數理統計方法感到陌生🚒,加之經濟學本身也尚不成熟🤸🏽♀️,經濟史著作自然偏重史料考證與敘述,偏重靠直覺猜想歷史事件之間的因果關系◼️🤾🏽♀️,更多地停留在定性分析,不在意收集大樣本數據來對因果關系假說做統計檢驗🏀。

與一般科學研究方法一樣,歷史研究也應該分五步。第一步🙅🏽♀️🚴🏻♀️,提出問題或假說;第二步🙁🤱,為證明假說收集數據,既可以是歷史數據😪、歷史樣本,也可以通過實驗收集數據🫶🏼;第三步是做統計分析,檢驗假說是否能夠得到歷史數據的支持🤟🏼🍅,不能僅停留在相關性分析的程度,而要識別因果關系是否成立👩🏿🎨;第四步就是對統計分析結果做解釋;第五步是寫研究報告。傳統的史學研究往往只做到了第一和第二步,但在第三、第四步上有所欠缺,而量化歷史方法就是要通過收集大樣本的方法把第三、第四步做實。量化方法不是取代傳統歷史研究方法🌍,而更多的是一種補充,使歷史研究盡可能完整,克服個案歷史研究帶來的局限性。

1957年是一個重要轉折點。哈佛大學兩位經濟學教授——邁耶(John R.Meyer)和康拉德(Harold Conrad)提出:經濟學應該是一門用以解釋歷史過程的科學,尤其是歷史學中的因果假說是可以證明或證偽的——通過收集歷史事件的資料數據🧖🏼,做統計推理🙆♂️🧙🏽,就能證實或證偽哪怕是定性的歷史假說 。也就是說,量化歷史研究不應該停留在簡單的“用數字說話”,而是基於歷史數據和理論框架檢驗關於歷史的假說🚗。

以香港科技大學教授龔啟聖等人最近的一份研究為例🍔,他們的核心問題是如何測度儒家文化的影響並評估其實際貢獻。學術領域鮮有對這些問題的量化答案,原因當然是文化很難量化🧶💂🏻。龔啟聖等人嘗試用各縣文廟或孔廟與烈女數量等間接指標來測度儒家文化的影響強弱程度🛌。研究人員通過研究1644——1910年山東107個縣的農民暴動情況,觀察儒家文化是否會顯著降低各地遭遇災荒沖擊時農民暴動的沖動。通過檢索《清實錄》歷史檔案,他們發現在排除各種其他因素的影響之後(包括每個縣的收入水平💁🏿、起初發達程度☃️、教育水平🌥、社會流動性等),受儒家文化影響越深的縣(即孔廟數量或烈女數量越多的縣),即使遭遇災荒沖擊(通過糧價高低測度災荒嚴重度)♜,其在清代農民暴動的頻率也越低➔。其背後的機理在於:受儒家文化影響越深的地區,家族宗族網絡越強,在面對災荒沖擊時宗族內部互通互助的程度就越高🕺,亦即隱性互相保險的程度就越強,這就減少了災荒迫使農民走投無路的可能性和求助於暴力的必要性。在缺乏保險市場等金融產品的社會裏,儒家文化可以通過上述方式促進社會穩定。

上個世紀50年代以及之後的幾十年裏,諾斯、麥迪森、西波拉等歷史學家🤸🏼♂️,以及中國史學界的吳承明、何炳棣、趙岡📯、郭松義🈁、李伯仲等史學家🕳,都是量化歷史方面的開拓者。他們通過收集資料🙄、量化各種指標,然後計算相關系數或者通過畫圖展示數據相關性,相對於早期的定性研究而言,這已經算是非常量化的研究。當然👩👩👧👧,我們知道相關性不等於因果關系😑,完全的量化研究必須做更多分析,需要對因果關系進行統計檢測。

但也正因為以上原因,許多歷史學者就說“量化史學只是把歷史學家已經知道的結論用數據再說一遍”!這是一個普遍的誤解。統計檢驗的價值之一是讓我們在針對同一歷史現象的多種假說中排除一些假說🤬、支持一個或幾個其他假說,而如果沒有量化檢驗的方法就很難做到這一點🆗。

因此⛲️,量化歷史方法不是僅“用數據說話”,而是提供一個系統研究手段,讓我們能同時把多個假說放在同一個統計回歸分析裏🌪,看哪個解釋變量🍗👂🏿、哪個假說最後能勝出🛎。相比之下😯,如果只是基於定性討論,這些不同假說可能聽起來都有道理,無法否定哪一個🧑🧑🧒🧒,歷史認知就難以進步😩。

量化歷史研究 還原財富差距的真相

魏尚進:

量化歷史研究對當前的經濟政策有什麽意義?能不能給我們一個具體的案例?

陳誌武:

量化歷史研究不只是幫助證明、證偽歷史學者過去提出的假說🧎🏻♀️🥋,也將帶來對歷史的全新認識,也將引出新的研究話題、提供新的視角。我們不妨以量化歷史研究來理解人類社會發展方向🧔🏻♂️,從而分析當今財富差距大和收入差距大等經濟問題。

人際財富差距🤵🏻、地位差距、權利差距等一直是學者和社會人士關註的話題。早在春秋戰國時期,孔子就在《論語·季氏》中說:“聞有國有家者,不患寡而患不均🔉,不患貧而患不安🚬。蓋均無貧,和無寡,安無傾。”意思是💱:治國者不必擔心財富不多,但需關註財富分配不均; 不必擔心人少,但需防患社會不安; 一旦財富分配均平,便無所謂貧窮;一旦人民和睦相處😑,便不要在乎人少; 只要社會安寧,亡國的風險就不存在。

在西方🪸,類似論述也不少🩹。莎士比亞的戲劇《李爾王》中一段臺詞講:“從享用過度的人手裏奪下一點來分給窮人,讓每一個人都得到他所應得的一份吧。” “啊,我一向太沒有想到這種事情🎃!安享榮華富貴的人們啊🐟,袒露著身體到外面來體味一下窮人所忍受的痛苦吧💟,分一些你們享用不了的福澤給他們◼️🧛🏻♀️,讓上天知道你們不是全無心肝的人☝🏿!”

財富與貧困的共存是自古以來東西方哲人都關註的話題。既然如此,從孔子時期至今,財富差距到底經歷了多大變化,是拉近還是擴大了?2017年12月Nature雜誌發表了一份由Kohler等18位教授完成的大規模考古研究“Greater post-Neolithic wealth disparities in Eurasia than in North America and Mesoamerica”,闡述了原始社會逐步進化到半農業🐘、再到全農業以及其他類別社會的過程中,財富差距是如何變遷的。之所以有18位作者,是因為他們的數據來自世界各大洲的63個考古遺址,這種研究是單個或幾個作者無法完成的😕,研究所涉及的數據庫整合工作也直到最近十幾年才能夠實現🗝。他們用每戶人家房屋大小的基尼系數度量出一個社會的財富差距,因為相對於收入以及其他財富指標🔧,房屋大小是考古學家可以看到、方便客觀度量的指標,同時房屋大小也可以被理解為家庭方方面面財富的總體代理指數。

在他們取樣的考古遺址樣本中,亞洲、歐洲與非洲大陸的遺址是來自1.1萬年到2千年之前的各類社會🚵🏻,而美洲大陸的取樣則反映3千年到300年以前的社會👃。由於以前關於人類不平等的量化指標基本以收入為基礎,所以以往對不平等程度的估算多以近代為主,比如皮凱蒂《21世紀資本論》研究的是18世紀工業革命以來的收入差距、財富差距變遷的情況。而這18位學者由於是基於房屋面積估算財富分配結構🚢,他們所研究的時間跨度以1.1萬年以前為起點。

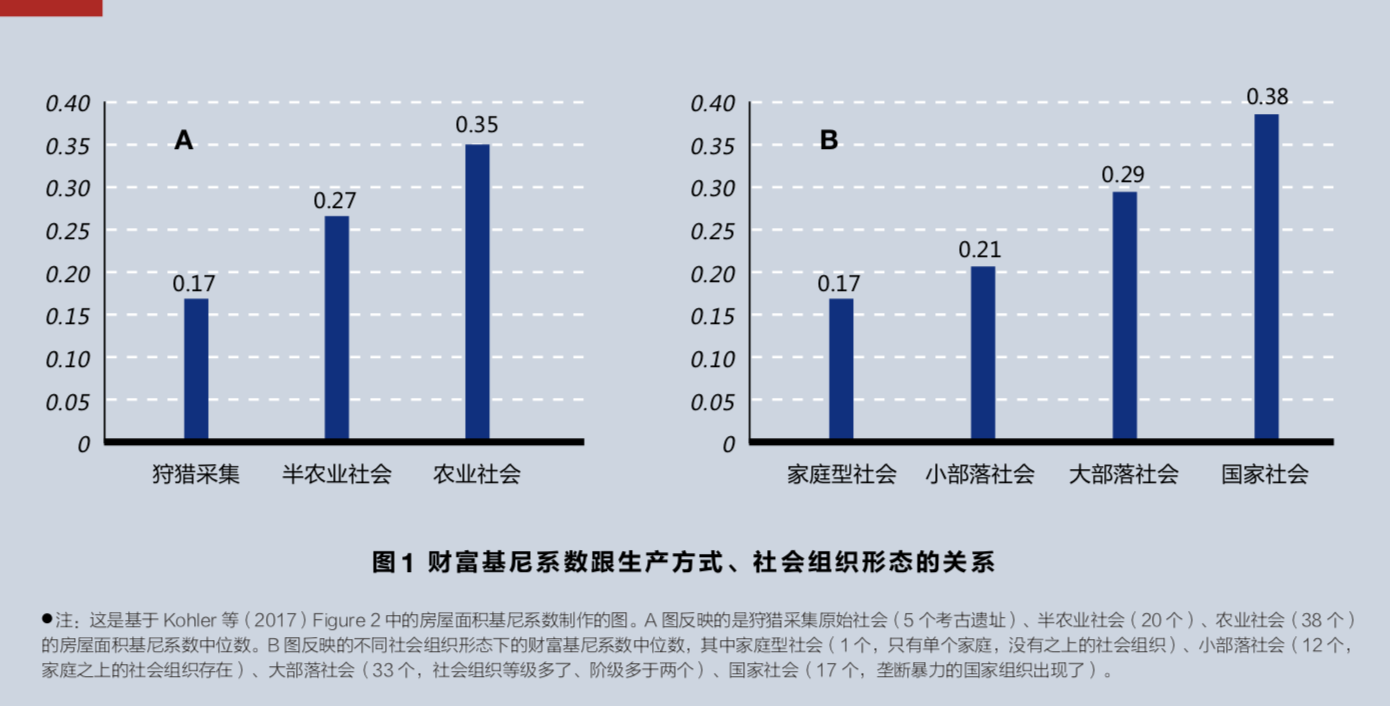

圖1給出了他們的估算。狩獵采集原始社會的房屋面積基尼系數為0.17(基於原始社會遺址估算的中位數),到半農業社會為0.27☂️,到農耕社會則上升為0.35♑️。這充分說明,人類生產與生存技術的每次飛躍都帶來財富差距的顯著擴大🧤。尤其是這些作者也註意到🐕🦺,在今天美國類似的財富基尼指數為0.80、中國的為0.73等。因此🦺,人類進步似乎毋庸置疑地帶來了財富差距的擴大🥓。

歷史上,技術發展和社會組織復雜化會導致財富不平等的加劇♝,這個結論聽起來很悲觀。那麽,當下的大數據和人工智能熱潮是否會改變過去1萬多年的規律,不再使財富分配狀況惡化呢?對此,量化歷史研究文獻也有回答✊。

斯坦福大學歷史學教授Walter Scheidel於2017年出版的專著甚為系統。他綜合了大量近年針對古埃及、羅馬帝國🍴、中世紀歐洲以及近代世界的量化研究結果發現,在人類歷史上,和平穩定時期都伴隨著財富差距擴大,真正能造成財富差距持續下降的有四大驅動力,Scheidel稱它們為“壓平財富分配的四騎士”🔍,亦即大規模戰爭🧑🧒🧒、重大革命、國家崩潰👨、大型瘟疫。顯而易見的是,戰爭、顛覆性革命和國家崩潰都含有暴力因素,壓平財富差距的前三“騎士”都是重大暴力事件➙,因此可以說,暴力和瘟疫才是真正能持續調整財富分配的要素🧖🏻♂️。例如,1650年至今,美國只有四次財富差距縮小,而每次財富差距縮小都是戰爭所致🤷🏽♂️:1776年後的獨立戰爭🤚、1861-1865年的南北戰爭、1914-1918年的第一次世界大戰、1939-1945年的第二次世界大戰🧟♂️,其中從二戰開始到冷戰結束的近四十年裏美國收入差距縮小所持續的時間最長✡️,而與之相反的是,和平時期財富差距與收入差距都持續上升。

魏尚進:

我們不希望看到暴力革命、戰爭或瘟疫👰♀️,但在技術創新只會繼續推進🧄、人類社會組織方式只會越來越復雜化的預期下,財富差距、收入差距看來可能只會繼續加大🧧。那麽我們的出路在哪裏呢🪼?

陳誌武🏋🏿♂️:

經濟學將經濟不平等分為三類🧑🏻🎤:財富分配🧒🏽、收入分配和消費分配結構的不平等🏃🏻➡️。在原始社會時期👩🏿🌾,這三種分配結構基本一致、相差不大,因為那時每人的狩獵采集剩余不多、財富積累極少👵🏿,土地不是資產、房屋沒有或不多👨🦯➡️,因此收入就是財富、也是消費。可是,進入定居農耕後,不僅土地和房屋等財富載體出現了😐,而且其他價值儲存手段也陸續被發明出來👨🏽🦱,收藏品、象征權力與地位的裝飾品也隨之出現👨🏻🎨,不同人的財富水平就區分開來,財富分配與收入分配結構不斷分離;收入既有勞動收入⛳️,也有資產性收入🥟,而且部分收入用於消費,其他用於財富積累;於是,人與人之間的財富分配、收入分配和消費分配就成為三種不同的存在。

到工業社會時期,權力、地位與身份符號更大,作為財富載體的奢侈品更加多樣化,財富的種類與數量級進一步擴大,資產性收入的占比達到新高。到今天的互聯網時代,不僅資產盈利方式發生變革🍺🏙,而且對未來收入提前做變現的資本市場工具也更豐富發達,雖然勞動收入與消費都因互聯網增長了,但財富數量級的變化遠超勞動收入與消費的增長😶。於是👨👨👧🫳🏼,出現了馬化騰♠️、馬雲的身價高達3千億等現象,財富差距之大達到了前所未有的水平。

但是,畢竟億萬富豪也是一天三餐🕕🌐,私有汽車、房產、衣服再多再好👩🏿🎨,每時每刻也只能坐一輛車、住一棟房、穿一套衣服®️,所以財富分配甚至收入分配結構可以離譜,但不一定是問題的關鍵🧑🏻🚀,更為關鍵的是消費分配。因為不管是經濟學理論還是現實中,人的幸福或說效用直接取決於消費水平,而非貨幣收入和財富本身。俗話說“財富生不帶來,死不帶去”,財產超過一定水平後實際都是社會的財富,給社會提供就業和帶來價值。對於社會來說,只要每個人都有基本消費能力🧑🏻🦯➡️、過上體面生活,財富差距本身不一定是核心問題,也不一定威脅社會穩定🛢🙅🏼。一般而言,財富差距都遠大於收入差距,而收入差距又大於消費差距。

在古代農耕社會,財富分配、收入分配和消費分配結構還沒出現足夠的分離🦮🎿,所以古代哲人難以將三者做區分。2013年芝加哥大學兩位教授Meyer和Sullivan發表一篇研究,發現從2000年到2011年底,美國收入最高的10%的群體與最低的10%群體的收入比累計增加了19%,前者的收入原來是後者的5.3倍,最近上升到6.4倍🌘,也就是收入差距擴大了近五分之一;可是𓀈,收入最高10%群體與最低10%群體的消費比同期間卻下降了🤌,2000年時前者的消費為後者的4.2倍,最近下降到3.9倍🛟。在經歷了2008年的金融危機之後又如何呢?從2007年底到2011年的四年危機高峰期,收入最高10%與最低10%群體的收入比從5.8倍上升到6.3倍🍵,收入差距惡化,而兩者的消費比卻從4.3倍降到3.9倍。這表明相對於金融危機之前,美國富人和窮人的消費都因危機有所下降,但富人的下降幅度更大。

之所以消費分配結構比收入分配、財富分配更扁平,除了人的“一天只有三頓飯”等生存需求上限外🙌,還由於人類發展出了很多攤平消費的手段。也就是說,如果每個家庭受到的收入沖擊都能通過保險⛈、信貸、親友和政府福利得到緩和🧜,那麽收入的上下波動就不會帶來消費波動。結果是財富差距、收入差距的惡化並不總是轉換為消費差距的惡化,消費可以保持平穩,因而守住消費差距是關鍵。

普林斯頓大學政治學教授Carles Boix以及耶魯大學政治學教授Frances Rosenbluth在2014年發表的研究中,從身高差距判斷人類不同階段的消費差距🪮。由於過去不同時期個人的消費數據難以找到,只好找消費的代理變量。人的身高主要取決於兩大類因素,一是人種與遺傳基因👶🏽,二是成年之前的營養水平,而營養水平又取決於家庭經濟條件亦即消費能力。

因此,身高差距可以被看成消費差距的代理指標,其變遷反映人類歷史中消費不平等的歷程🛏。Boix和Rosenbluth(2014)統計了大量考古證據和歷史記錄🦖🎋。對18世紀之前的社會,主要根據出土的人骨推算身高;對18世紀以來的歐洲社會,則根據征兵時測量記錄或者研究者實際量下的身高🌹。然後,針對具體時期的具體社會,計算出當地人的身高方差系數(Coefficient of Variation,不同人身高的均方差除以平均身高)——系數越高,這個社會的消費差距越大。采用身高方差系數的最大好處是消除了平均身高的影響,也就是該指標不受不同社會平均身高各異的人種因素影響,因此可以用來作跨社會🚉🧗🏻♀️、跨時期的比較👩🦱。

總體而言🤵🏼,雖然原始社會的房屋面積基尼系數為0.17🧑🏼🦳,到半農業社會為0.27🧑🎤,農耕社會0.35,到當代美國的0.80、中國的0.73𓀍,人類進步毋庸置疑地帶來財富差距的上升,可是由身高差距反映的窮人與富人間的消費差距並沒有經歷類似的惡化。由此🤦🏿♂️,Boix 和Rosenbluth(2014)的長歷史量化研究基本印證了Meyer和Sullivan(2013)基於2000年以來美國數據得到的結論,也就是財富差距與收入差距的惡化並不必然意味著消費差距的惡化🥨,而消費差距恰恰是我們更應該關註的。

量化歷史研究有助於了解金融政策導向

魏尚進:

您除了做量化歷史研究之外🤽🏽,也是一位知名的金融學專家。那麽,在您看來🫓📩,量化歷史研究對於我們的金融業發展和金融製度改革有些什麽樣的啟示🥊?

陳誌武🌕👵🏽:

關於這個問題☎️,我確實做過一些研究。比如,關於傳統中國社會的高利貸,解釋就很多👨🏼🚀🛷。既有剝削論,也有道義經濟論、市場供需關系論的解釋等。那麽,到底哪一種假說更接近真實呢?

我們利用清代1732——1895年間刑科題本中近5千命案記錄😂,對民間借貸雙方的關系進行了定量分析。在借貸糾紛引發的命案中,一旦借貸利率高於零⁉️,被打死方為貸方的概率為60%,而且利率越高,被打死的是貸方的可能性也隨之增加,這說明一旦發生債務違約,貸方面對包括生命風險在內的違約成本是不對稱地更高🛼。這一發現與傳統“高利貸剝削”論和放貸者“超經濟強製”論的推斷相反,但道義經濟論可能最接近歷史真實,因為在借貸命案大樣本中,如果借貸是無息的,被打死的一方更可能是借方👷🏼🧗♂️,但借貸利率越高,被打死的一方越可能是貸方🕵🏿。而之所以是這樣🧑🧑🧒🧒2️⃣,一個重要原因還是在於哪一方占據了“道義製高點”,在於“哪一方理虧”🥝。

對於很多人來說,金融似乎太高大上👩🌾,是一個搞不懂的迷📳。而對於其他人來說,金融只是一門錢的生意➜,所以是一個很現實🫦🚱、低俗的事,就像孔子在《論語》中說,“君子義以為上” ,“君子義以為質”📼,也就是君子立身行事應以道義為本🧻,道義價值重於物質利益,不要動不動就談錢👨🦯➡️。

其實,在金融市場出現之前,人類做了很多文化和社會組織創新⬆️,目的都是為了解決跨期承諾的挑戰,提升人與人之間跨期交換的安全度🧝🏼。比如✝️,“養子防老”就是一種金融安排♣️,讓兒子作為父母防患未然與養老保障的載體,兒子小時父母在其身上投資、供他讀書,等兒子長大了必須回報父母。所以,父母與兒子之間在做跨期交換🔦🧑🎓。雖然我們不用金融的術語來表述這種傳統的人格化安排👻,但其功用實效與金融產品一樣🧑🦽➡️。

可是,這種養子防老安排是否靠得住呢💄?這就需要孝道等“三綱五常”道德倫理,去約束每個兒子的行為👆🏼🏑,保證他不會“跑路”逃債,這就是為什麽儒家對“不孝”歷來就是“零容忍”。

因此👨🏻🦽➡️,傳統習俗👱♂️、迷信、宗教👷🏿♂️,包括愛情🌰、婚姻、家庭🙌🏿🌄、禮尚往來以及儒家👨👩👧、基督教等文化的背後,其實含有豐富的金融邏輯。也就是說,許多文化的內涵實際上是因為金融市場缺失而產生的,是為了解決本來應該由金融市場解決的一些問題而來的🛶。當然,這也意味著,一旦金融市場發達了,許多傳統文化內涵就會變得多余,就需要改變。

比如,我們在對18世紀和19世紀的妻妾買賣數據庫做量化研究後發現🧑🏿🎨👨🏼🚒,之所以在封建時期的中國和英國🙋🏿♂️,或現在的非洲和印度一些地方,買賣妻妾的行為比較普遍,原因是沒有規避風險的金融工具,包括發達的借貸機製等。我們采集的3000個交易數據顯示,一旦碰到災荒🚒、饑荒🧧,很多人活不下去,就會通過買賣妻妾維持生計,這時候妻妾的價格往往會下跌🫗。那麽,是否會出現買賣丈夫的可能😿?數據發現,買賣丈夫的交易成本要遠遠高於買賣妻妾的價格,且交易不確定性太高。

再比如,在印度父母喜歡把女兒嫁到很遠的地方🤵🏽♀️,如果一個家庭有4個女兒,可能會被嫁到4個地方。我們通過對印度農村數據的分析得出結論,印度父母之所以這麽做👨🏿🦰🪓,是為了分散風險,這是典型的跨地區降低自然災害風險。一種現象在現代保險業出現之後就解決了。人們可以通過保險公司跨地區地規避氣候風險。

魏尚進👩🏽🚀:

這些案例對於中國金融業改革開放有哪些具體的指導意見?

陳誌武:

如上所述,金融領域的量化研究,本身就是基於對現有數據和歷史數據的分析,肯定有助於我們理解金融政策的製定,進而推動金融政策的實施,同時也會幫助市場了解金融政策的導向。

但是,我認為中國金融業進一步深化改革開放的關鍵在於保持監管的獨立性。最近這些年,尤其是2008年金融危機以後🧑🍳,“金融服務實體經濟”突然就成為一種時髦的提法👨🏻🍳。但是理性地分析👨🏽🦰,中國金融業的問題是金融管製太多🧳,金融業發展受到了太多抑製。相對於其他行業,比如製造業等行業具備的資源🐞、政策扶持🏙,金融業實際上處於一種供不應求的狀態,並非是製造業的產能過剩的狀態🧑🏻🦳。因此🪯,我們需要進一步鼓勵金融業的改革和發展🧬,而不是一味地提脫實向虛。

魏尚進:

那麽🤷🏽♀️,到底要不要金融監管?如何監管?哪些方面需要監管?哪些方面應該放開?

陳誌武:

當然📘,金融監管是不可忽視的。但是,我們面臨的問題是該管的沒有管起來,不該管的又設置了太多障礙。比如,A股市場的信息披露和退市製度,股價操縱問題,這些都是監管該管的。監管部門需要組織更多專業的培訓和學習,懂得如何按照專業的、職業的標準進行監管✋🏿,而不是受到一些非專業、非職業因素的影響。